Franz Kafka steht mit seinen Werken für eine geheimnisvolle Verrätselung der Welt, denn vieles in seinem Werk ist merkwürdiges Rätsel geblieben.

Samstag, 18. September 2021

Franz Kafka und die Verrätselung der Welt

Franz Kafka steht mit seinen Werken für eine geheimnisvolle Verrätselung der Welt, denn vieles in seinem Werk ist merkwürdiges Rätsel geblieben.

Samstag, 21. August 2021

»Heimkehr« von Franz Kafka

Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten und blicke mich um. Es ist meines Vaters alter Hof. Die Pfütze in der Mitte. Altes, unbrauchbares Gerät, ineinander verfahren, verstellt den Weg zur Bodentreppe. Die Katze lauert auf dem Geländer. Ein zerrissenes Tuch, einmal im Spiel um eine Stange gewunden, hebt sich im Wind.

Ich bin angekommen. Wer wird mich empfangen? Wer wartet hinter der Tür der Küche? Rauch kommt aus dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht. Ist dir heimlich, fühlst du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich bin sehr unsicher. Meines Vaters Haus ist es, aber kalt steht Stück neben Stück, als wäre jedes mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, die ich teils vergessen habe, teils niemals kannte. Was kann ich ihnen nützen, was bin ich ihnen und sei ich auch des Vaters, des alten Landwirts Sohn. Und ich wage nicht an die Küchentür zu klopfen, nur von der Ferne horche ich, nur von der Ferne horche ich stehend, nicht so, dass ich als Horcher überrascht werden könnte. Und weil ich von der Ferne horche, erhorche ich nichts, nur einen leichten Uhrenschlag höre ich oder glaube ihn vielleicht nur zu hören, herüber aus den Kindertagen. Was sonst in der Küche geschieht, ist das Geheimnis der dort Sitzenden, das sie vor mir wahren. Je länger man vor der Tür zögert, desto fremder wird man. Wie wäre es, wenn jetzt jemand die Tür öffnete und mich etwas fragte. Wäre ich dann nicht selbst wie einer, der sein Geheimnis wahren will.

»Heimkehr« von Franz Kafka

Dienstag, 27. April 2021

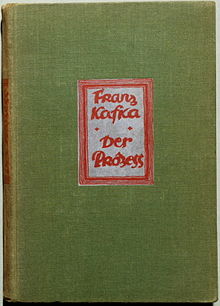

1925: Kafkas "Der Prozess" erschienen

Im Berliner Verlag "Die Schmiede" erschien am 26. April 1925 der Roman "Der Prozess" des ein Jahr zuvor verstorbenen Autors Franz Kafka (1883-1924). Ein Teil des Romans war bereits als die Parabel "Vor dem Gesetz" 1915 in der Zeitschrift "Selbstwehr" abgedruckt worden.

Der unvollendete und Fragment gebliebene Roman entstand 1914/1915 und war durch die Initiative von Kafkas Freund Max Brod erhalten geblieben. Obwohl Kafka testamentarisch verfügte, seinen literarischen Nachlass zu verbrennen, brachte Brod seine Texte zur Veröffentlichung. Später wurde er wegen der philologischen Ungenauigkeit seiner Ausgaben kritisiert. Vor allem bei "Der Prozess" stellt sich ein besonderes Problem: Die Reihenfolge der Kapitel ist unbekannt und führte zu unterschiedlichen Ausgaben des Werkes.

"Der Process" - auch "Der Proceß" oder "Der Prozeß", Titel der Erstausgabe: "Der Prozess" - ist neben "Der Verschollene" - auch unter dem Titel "Amerika" bekannt - und "Das Schloss" einer von drei unvollendeten und postum erschienenen Romanen von Franz Kafka.

Literatur:

Der Prozess von Franz Kafka

Weblink:

Die Online-Fassung von Kafkas "Der Prozess" - Gutenberg-Projekt

Samstag, 19. September 2020

»Der Prozess« von Franz Kafka

Der Prozess

»Der Prozess« von Franz Kafka ist ein 1922 entstandenenes Romanfragment von Franz Kafka. Das letzte, von Januar bis September 1922 entstandene Romanfragment von Franz Kafka greift das in »Der Prozess« entworfene Thema der unendlichen, letztlich scheiternden Suche des Individuums nach Erkenntnis auf. Der Roman ist eine schillernde Parabel für das Ausgeliefertsein an anonyme Mächte.

Kafkas Roman »Der Prozess« ist eines der bedeutendsten Werke des 20. Jahrhunderts, eine zeitlose Parabel über die Labyrinthe moderner Bürokratie und die Abgründe der eigenen Existenz. In Form einer Parabel auf die Existenzsituation des Menschen der Moderne schildert Kafka, wie eine anonyme Macht – das Gericht – die Sehnsucht des Menschen nach Wahrheit und Sinn manipuliert, den Suchenden bannt, unterdrückt und vernichtet.

Der Bankprokurist Josef K., der Protagonist des Romans, wird am Morgen seines 30. Geburtstages verhaftet, ohne sich einer Schuld bewusst zu sein. Trotz seiner Festnahme darf sich K. noch frei bewegen und weiter seiner Arbeit nachgehen. Vergeblich versucht er herauszufinden, weshalb er angeklagt wurde und wie er sich rechtfertigen könnte. Dabei stößt er auf ein für ihn nicht greifbares Gericht, dessen Kanzleien sich auf den Dachböden großer ärmlicher Mietskasernen befinden. Die Frauen, die mit der Gerichtswelt in Verbindung stehen und die K. als „Helferinnen“ zu werben versucht, üben eine erotische Anziehungskraft auf ihn aus.

Josef K. versucht verzweifelt, Zugang zum Gericht zu finden, doch auch dies gelingt ihm nicht. Er beschäftigt sich immer öfter mit seinem Prozess, obwohl er anfangs das Gegenteil beabsichtigte. Er gerät dabei immer weiter in ein albtraumhaftes Labyrinth einer surrealen Bürokratie. Immer tiefer dringt er in die Welt des Gerichts ein. Gleichzeitig dringt jedoch auch das Gericht immer mehr in Josef K.s Leben ein. Ob tatsächlich ein irgendwie gearteter Prozess heimlich voranschreitet, bleibt sowohl dem Leser als auch Josef K. verborgen.

Die Leser erfahren nicht, weshalb der Prozeß angestrengt wurde. Kein Grund wird genannt – weder erfährt ihn K. noch wir. Die Instanz, die hinter dem Prozeß steckt, bleibt bis zum Ende verborgen – nicht anders als in jener Parabel vom Torhüter jenes Verborgene, dahin der Mann vor dem Gesetz strebte. Doch im Verlauf des Romans zeigt sich diese Instanz zugleich in unterschiedlichen Gestalten und Ausprägungen: jeder, dem K. begegnet, kann dazugehören, es ist ein Gericht, das allgegenwärtig ist. Die verschiedensten Personen stehen irgendwie mit ihm in Verbindung oder wissen um K.s Prozeß – mehr als Josef K. selbst.

Literatur:

Der Prozess von Franz Kafka

Rezension:

Das Weben am Mythos ist Gesellschaft – Kafkas „Proceß“ (3) - bersarin.wordpress.com/

»Das Schloss« Erzählung

An einem späten Winterabend gelangt

der Landvermesser K. in ein Dorf, das von einem mysteriösen Schloss und dessen

Beamten beherrscht wird. Das Dorf taucht unvermittelt aus dem Nebel auf. Es

wirkt verlassen, kein Mensch ist zu sehen. Die lange, fast gerade Hauptstraße

scheint endlos lang und verschwindet in der Ferne im Grau des späten

Nachmittags. Ein Landvermesser betritt eine Wirtschaft, welche nur durch ein

Schild kenntlich gemacht und ansonsten nicht von den anderen niedrigen

Bauernhäusern zu unterscheiden ist. Im Inneren der Gaststätte sitzen zu seiner Überraschung

viele Gestalten. Der Rauch nimmt ihm die Sicht und wie blind gleicht er eher

einem Betrunkenen, denn einem müden Wanderer.

"Es war spät abends, als K.

ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schloßberg war nichts zu sehen, Nebel

und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein deutete das

große Schloß an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum

Dorf führt, und blickte in die scheinbare Leere empor."

Welch ein mysteriöser Beginn. Wie ein

Fremder kommt der Landvermesser in das namenlose Dorf.

Vergeblich sucht er am nächsten

Morgen einen Weg, der zum Schloss führt. Die Dorfbewohner wollen nichts mit ihm

zu tun haben und weichen seinen Fragen aus.

Der Ort besteht aus zwei Gasthäusern,

dem Brückenwirt, in dem der Landvermesser in der ersten Nacht unterschlüpft,

und dem Herrenhof, in dem die Beamten, Diener und Knechte des Schlosses

absteigen und in dem zu nächtlicher Stunde Amtsgeschäfte oder eher wohl Verhöre

geführt werden; dazu kommen eine Schule und ein paar Innenräume.

Am Ende des nächsten Tages stellen

sich zwei Männer als seine Gehilfen vor: Artur und Jeremias, die ihm von nun an

auf Schritt und Tritt folgen und sogar über seinen Schlaf wachen. Kenntnisse in

Landvermessung haben sie nicht. Ein Bote namens Barnabas bringt K. einen Brief,

der von Kanzleivorstand Klamm stammen soll, und der K. in seinem Amt bestätigt.

Im Gasthaus »Herrenhof«, in dem

ausschließlich Schlossbeamte verkehren, begegnet K. der Geliebten Klamms, dem

Schankmädchen Frieda. Von seiner Gastwirtin erfährt K., dass Klamm

grundsätzlich für niemanden aus dem Dorf zu sprechen sei. Zwischen K. und

Frieda entwickelt sich eine Liebesbeziehung und Frieda trennt sich schließlich von

Klamm. Damit werden aber auch K.s Hoffnungen zunichte, Frieda könne ihm den Weg

zu den Schlossbehörden ebnen.

Der Dorfvorsteher, K.s direkter Vorgesetzter,

behauptet, dass ein Landvermesser nicht gebraucht werde und die Ausschreibung

ein Missverständnis gewesen sei. K. besteht aber auf einer Anstellung im Dorf

und darf schließlich als Schuldiener arbeiten. Er wird mit Frieda und den

Gehilfen behelfsmäßig in einem der beiden Klassenzimmer der Dorfschule

untergebracht.

Neben seinen Aufgaben als Schuldiener

sucht K. weiterhin beharrlich den Kontakt mit Klamm und wartet im Herrenhof

viele Stunden vergeblich auf ihn. Ein Verhör durch Klamms Dorfsekretär Momus

lehnt er ab und ignoriert dessen Warnungen ebenso wie die der Brückenwirtin.

Über den Boten Barnabas will K. eine Unterredung mit Klamm erzwingen. Die

lästigen und undurchsichtigen Gehilfen werden von K. in der Zwischenzeit entlassen.

Von Barnabas Schwester Olga erfährt K. zu seinem Entsetzen, dass Barnabas im Schloss selbst nur ein Bittsteller sei und über keinerlei Rechte verfüge. Olga vertraut K. das dunkle Familiengeheimnis an: Seit Olgas und Barnabas Schwester Amalia vor drei Jahren einen Schlossbeamten, von dem sie sich gedemütigt fühlte, abgewiesen hat, versucht die ganze Familie, im Schloss den Fehler wieder gutzumachen. Da der Fall dort aber nicht aktenkundig sei, könne man nichts für die ehemals angesehene Familie tun, die vom Dorf inzwischen mit Verachtung gestraft wird.

Als K. von Olga kommt, teilt sein

früherer Gehilfe Jeremias ihm mit, dass Frieda den K. verlassen habe und jetzt

mit ihm im Herrenhof wohne und arbeite. Da erscheint Barnabas mit der

Botschaft, dass Klamms Sekretär Erlanger ihn im Herrenhof erwarte. K. eilt in

das Gasthaus und während er nächtens darauf wartet, dass der schlafende

Erlanger aufwacht, kommt es zu einer Aussprache zwischen ihm und Frieda. Frieda

entscheidet sich für Jeremias, der ihr aus Kindertagen vertraut ist.

Auf der Suche nach Erlanger betritt

K. versehentlich das Schlafzimmer des Sekretärs Bürgel. Dieser erklärt ihm,

warum es für einen Hilfesuchenden günstig sei, einem scheinbar nicht zuständigen

Sekretär und insbesondere in der Nacht sein Anliegen anzuvertrauen. K. schläft

während Bürgels Ausführungen ein und wacht erst auf, als Erlanger am frühen

Morgen nach ihm ruft.

Nach einer kurzen Unterredung, in der

es um Frieda und Klamm geht, verlässt Erlanger den Herrenhof. K. bleibt zurück

und schläft bis zum Abend im Schankraum. Beim Aufwachen trifft er das

Zimmermädchen Pepi an, das Frieda vorübergehend im Ausschank vertreten hat.

Pepi versucht, Frieda zu verleumden, doch K. widerspricht. Vor der Tür wartet

der Fuhrmann Gerstäcker auf K.

Sein Bemühen ist darauf ausgerichtet,

den Weg zum Schloss zu finden. Im zweiten Gasthaus des

Dorfes, dem Herrenhof, wo die Angestellten des Schlosses immer wieder ihren

Aufgaben nachgehen und übernachten, versucht K. weiterhin hartnäckig, aber mit

wachsender Verzweiflung, sein Ziel bei der Schlossbehörde zu erreichen und

endlich ins Schloss vorgelassen zu werden, um seine Tätigkeit als Landvermesser

aufnehmen zu können.

"Zum ersten

Mal seit seinem Kommen fühlte er wirkliche Müdigkeit. Der weite Weg hierher

schien ihn ursprünglich gar nicht angegriffen zu haben – wie war er durch die

Tage gewandert, ruhig Schritt für Schritt! – jetzt aber zeigten sich die Folgen

der übergroßen Anstrengung, zur Unzeit freilich. Es war ein langer Weg. Die

Straße nämlich, diese Hauptstraße des Dorfes führte nicht zum Schloßberg, sie

führte nur nahe heran, dann aber wie absichtlich bog sie ab und wenn sie sich

auch vom Schloß nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht näher. Immer erwartete

K., daß nun endlich die Straße zum Schloß einlenken müsse, und nur weil er es

erwartete ging er weiter; offenbar infolge seiner Müdigkeit zögerte er die

Straße zu verlassen, auch staunte er über die Länge des Dorfes, das kein Ende

nahm."

"So ging er wieder vorwärts, aber es war ein langer Weg. Die Straße

nämlich, die Hauptstraße des Dorfes, führte nicht zum Schloßberg, sie führte

nur nahe heran, dann aber, wie absichtlich, bog sie ab, und wenn sie sich auch

vom Schloß nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht näher. Immer

erwartete K., daß nun endlich die Straße zum Schluß einlenken müsse und nur,

weil er es erwartete, ging er weiter; offenbar infolge seiner Müdigkeit zögerte

er, die Straße zu verlassen, auch staunte er über die Länge des Dorfes, das

kein Ende nahm, immer wieder die kleinen Häuschen und vereisten Fensterscheiben

und Schnee und Menschenleere – endlich riß er sich los von dieser festhaltenden

Straße, ein schmales Gäßchen nahm ihn auf, noch tieferer Schnee, das

Herausziehen der einsinkenden Füße war eine schwere Arbeit. Schweiß brach ihm

aus, plötzlich stand er still und konnte nicht mehr weiter "

"Wenn K. das Schloß ansah, so war ihm manchmal,

als beobachte er jemanden, der ruhig dasitze und vor sich hinsehe, nicht etwa

in Gedanken verloren und dadurch gegen alles abgeschlossen, sondern frei und

unbekümmert; so als sei er allein und niemand beobachte ihn; und doch mußte er

merken, daß er beobachtet wurde, aber es rührte nicht im geringsten an seine

Ruhe und wirklich – man wußte nicht war es Ursache oder Folge – die Blicke des

Beobachters glitten ab. Dieser Eindruck wurde heute noch verstärkt durch das

frühe Dunkel, je länger er hinsah, desto weniger erkannte er, desto tiefer sank

alles in Dämmerung."

Das

Oberdorf besteht nur aus wenigen, um das Schloss und einen Gutshof gruppierten

Häusern. Vom Unterdorf aus gesehen sieht das Schloss so aus:

"Es war weder eine alte Ritterburg noch ein neuer Prunkbau, sondern

eine ausgedehnte Anlage, die aus wenigen zweistöckigen, aber aus vielen eng

aneinander stehenden niedrigen Bauten bestand; hätte man nicht gewußt, daß es

ein Schloß sei, hätte man es für ein Städtchen halten können. Nur einen Turm

sah K., ob er zu einem Wohngebäude oder einer Kirche gehörte, war nicht zu

erkennen... Die Augen auf das Schloß gerichtet, ging K. weiter, nichts sonst

kümmerte ihn. Aber im Näherkommen enttäuschte ihn das Schloß, es war doch nur

ein recht elendes Städtchen, aus Dorfhäusern zusammengetragen, ausgezeichnet

nur dadurch, daß vielleicht alles aus Stein gebaut war; aber der Anstrich war

längst abgefallen, und der Stein schien abzubröckeln Und er verglich in

Gedanken den Kirchturm der Heimat mit dem Turm dort oben ... Der Turm hier oben

– es war der einzig sichtbare – der Turm eines Wohnhauses, wie es sich jetzt

zeigte, vielleicht des Hauptschlosses, war ein einförmiger Rundbau, zum Teil

gnädig von Efeu verdeckt..."

Das Schloss ist strikt abgegrenzt vom

Dorf, es scheint unerreichbar, und nur die Schlossbeamten haben Zutritt zu ihm.

Die Verbindung zwischen den Dorfbewohnern und den Schlossbeamten erfolgt über

deren Abgesandte und Sekretäre. Beim Schloss handelt es sich demnach nicht um

ein Gebäude, das einem König, Prinzen oder Adligen gehört, sondern um einen

Beamtenapparat. Zwar gehört es, wie auch das Dorf dem Grafen Westwest, aber in diesem

Gebäude wohnt nicht dessen Familie, sondern Beamte, die dort arbeiten und auch leben.

Unter K.s neugierigem Blick entfaltet

die Schloss-Behörde eine fiebertraumhafte Kompliziertheit, die jede Zuversicht,

sie könnte irgend etwas zugunsten des Petitenten regeln, zu einem naiven

Kinderglauben degradiert.

Als K. im Herrenhof eine falsche Tür

öffnet und so statt auf den erwarteten Sekretär Klamms auf einen ihm

unbekannten Verbindungssekretär stößt, beginnt der ihm in einem langen Monolog

die Probleme, die es in der Welt der Beamten und Sekretäre gibt,

auseinanderzusetzen. K. hört ihm erschöpft zu, und dann heißt es: „K. hatte

schon ein kleines Weilchen in einem halben Schlummer verbracht …“, und wenige

Seiten weiter: „K. nickte lächelnd, er glaubte jetzt, alles genau zu verstehen;

nicht deshalb, weil es ihn bekümmerte, sondern weil er nun überzeugt war, in

den nächsten Augenblicken würde er völlig einschlafen … Klappere, Mühle,

klappere, dachte er, du klapperst nur für mich.“ Bei einem geringeren Autor als

Kafka könnte man einen ironischen Selbstkommentar darin sehen, eine

Immunisierungsstrategie, den resignierten Hilfeschrei eines Schreibenden, der

sich so sehr in sein Labyrinth verstrickt hat, dass er nicht mehr weiterweiß,

weder einen Ausweg findet, noch eine Idee hat, wie es zu sprengen wäre, und

deshalb als bis zur Bewegungslosigkeit Gefesselter nur mit seinen

Verstrickungen fortfahren kann, bis selbst die zum Stillstand kommen.

Die

Ereignisse überstürzen sich, als K. zu einem Verhör bestellt wird. Während ein

Sekretär dem entkräfteten K. versichert, dass das Amt seine Bitten nun erfüllen

würde, fordert ihn ein anderer Sekretär auf, Klamms Geliebte freizugeben. Klamms

Geliebte, die vom Besuch bei der verfemten Familie erfahren hat, trennt sich

von K.

Bevor der zu

Tode erschöpfte K. in tiefen Schlaf sinkt, beobachtet er die hektische Betriebsamkeit

der Schlossdiener und erfährt, dass seine Anwesenheit das Amt erheblich

behindern würde. Nach einer rätselhaften Unterhaltung K.s mit der

Herrenhofwirtin über deren Kleidung bricht das Fragment hier ab.

Ein von

Kafka selbst verfasster Schluss existiert nicht, er wurde aber von Max Brod aus

persönlichen Erzählungen des Autors rekonstruiert. So sollte K. am siebenten

Tag an körperlicher und seelischer Erschöpfung sterben, während ihm zu gleicher

Zeit das Schloss aufgrund seiner eifrigen und stets fehlerfreien Bewerbung der

Gnade halber ein Wohnrecht erteilt und K. somit doch einen Teilsieg in seinem

Bestreben errungen hätte.

Gegen Ende des unvollendeten Romans

ist aus dem tatsächlich oder vermeintlich oder vorgeblich berufenen,

hochmütigen Landvermesser der Allergeringste geworden, ein versteckt lebender

Knecht der Gasthof-Mägde.

Samstag, 4. Juli 2020

Franz Kafka - der rätselhafteste Autor der Moderne

Kafka: Die Jahre der Erkenntnis

Franz Kafka gilt als bekanntester, weltberühmter Vertreter der deutschen Prager Literatur, Autor der Moderne und einer der bedeutendsten Erzähler des 20. Jahrhunderts. Er gilt als der wohl rätselhafteste und vielschichtigste Autor der Moderne. Alle seine Prosawerke stellten den Menschen in einer Art Selbstentfremdung dar.

Franz Kafka war ein Mensch mit einer überbordenden Phantasie und einer überdurchschnittlich hohen Auffassungsgabe, was seine Mitmenschen und deren Verhalten anging. Sein Leben war Leiden, doch Leiden sind auch Erkenntnis und ein Gewinn war und ist dies allemal für die Welt. Seine Literatur ist der sichtbare Ausdruck verätselter Geschichten voller Geheimnisse.

Er war nun deutscher Jude mit tschechischem Pass, und er litt an einer Krankheit, welche die seit Jahren erträumte literarische Existenz unmöglich machte. Sein Werk gilt als rätselhaft wie der Autor selber, ein zu Papier gebrachtes Seelen-Labyrinth.

Kafka war ein Autor, der Zeit seines Lebens keine Bestätigung bekommen hat für sein Werk und das, was er tat. »Gott wöll nicht, daß ich schreibe«, sagte er vor einem leeren Blatt Papier.

Bereits 1921, also noch zu Lebzeiten Franz Kafkas, legte Max Brod in einem Aufsatz in der «Neuen Rundschau» den Grundstein für diese Mythisierung: Kafka sei ein Dichter des «Seelenguten», «Heiligen», mit dem «tiefen Ernst des religiösen Menschen», der nichts so sehr liebe wie den «ewig rettenden … blauen, unbefleckten Himmel über sich».

1924 war eine Zeit, in der Kafkas vertraute Welt unterging, politisch ebenso wie physisch. Franz Kafka hatte ein außergewöhnliches Leben hinter sich, als er 1294 an Tuberkulose starb.

Literatur:

Kafka: Die Jahre der Erkenntnis

Weblinks:

Franz Kafka- Biografie - Biografien-Portal - www.die-biografien.de

Ein Roman als Biografie - oder umgekehrt - www.cicero.de

Samstag, 20. Juni 2020

Franz Kafkas Jugend

Franz Kafka sehnte sich in allen Belangen nach Freiheit, doch ist sein Alltag einem strikten Reglement unterworfen, selbst als er nach unendlich langwierigen Berufsfindungswirren endlich Jura studiert und nach weiterem Zickzackkurs in der relativ sicheren Prager Anstalt für Arbeiterschutz und Unfallversicherung landet. Der Büroalltag ist nicht so wie heute, Urlaub ist rar und die Arbeit spitzfindig, fordernd und langweilig, die Hierarchie streng. Zwänge überall. Da muss Kafka raus in die Natur, wenn immer es geht, er wandert, stromert, schwimmt!

In der frühesten Kindheit vermisste er Nestwärme. Zwar wird er geliebt und gebraucht, denn der erstgeborene Sohn ist Lebenserfüllung für die rührigen Eheleute Herman und Julie Kafka, die sich mühsam in den Mittelstand arbeiten und dort festkrallen. Damit die Kinder es einmal besser haben, rackern sie sich ab und lassen deshalb Franz die beste Ausbildung zuteil werden, die sie ermöglichen können, freilich haben sie von Anfang an keine Zeit für ihn, weil beide Elternteile voll eingespannt sind im Aufbau und in der Erhaltung ihres Kurzwarengeschäfts. Da auch die Kindermädchen und Gouvernanten Franz Kafkas häufig wechseln, weil Herman Kafka keine gut genug bzw. sparsam genug ist, ist Kafkas früheste Kindheit eine Aneinanderreihung von traumatischen Verlusten und Ängsten, eine Hypothek, mit der er niemals ganz fertig wird.

Freiheit gab es nur in geistigen Sphären. Die Bücherwelt eröffnet ihm einen Zugang zu etwas Eigenem. Mit Musik kann er nicht so viel anfangen, mit ihr zu verschmelzen und innerlich auszusteigen, wie es seinem Freund Max möglich ist, bleibt ihm fremd.

Abonnieren

Kommentare (Atom)